基礎工事の最近のブログ記事

基礎配筋を行いました

皆さま、こんにちは

今日は良いお天気ですねー。絶好の見学会日和です

実は、今日・明日で。。。

相模原市南区古淵で完成見学会を開催いたします

ではでは、現場日記を更新致します

前回は、作業をしやすくするために「捨てコン」を打つ状況をお伝えしました

そして、墨出しをしましたね。

そのコンクリートの上に等間隔で棒みたいなのが、立っているのがお分かりでしょうか ↓

↓

これは、「基礎エース」といいます

基礎エースは、梁主筋受け金物のことで、この上で配筋を組み高さを合わせます。

この高さがバラバラだと基礎の高さも均一にならないので、重要な役割を果たします

おっ!鉄筋の登場であります

搬入された鉄筋は、製造会社と鉄筋種類をマークで確認する材料検収が行われます。↓

そして、一本で組めない鉄筋の場合は、鉄筋を継いでいきます

鉄筋同士をガスで「圧接」するのです。

「ガス圧接」とは、1939年にアメリカのL.Adamsという人が

レールの接合に使用したのが始まりとされているそうです

圧接した鉄筋は圧接抜き取り試験を行う為に、テストピースを採取します。

鉄筋の強度を確認します ↓

↓

そして、いよいよ・・・「基礎の配筋」へ。↓

とても綺麗に組まれています。

赤で囲んだ、ひし形は”人通口”といいますょ

設備配管等のメンテナンス時、人が通れる様にしてるのです

続きまして、今度は「配筋検査」。

設計図どおりにきちんと鉄筋が組まれているかの検査になります

合格しなければ、次の工程に進めませーーーーん ↓

↓

検査に合格したら、「耐圧版の打設」。↓

建物から土へ、当然!建物の重さがかかりますよね。

逆に土から建物へは、重さに反発する力・建物を支えようとする力がかかります

重さと支える力それぞれがつり合って、

建物が地面にめりこまずにするために耐圧版を打設するのです

打設完了!

土間屋さんがキレイに均した後です

赤丸で囲んだ茶色い筒のようなものは、「ボイド管」といいます!

ボイド管は、設備などの配管のための

スリーブ(給排水管が壁や床・基礎などを貫通する場合に、その開口を確保するためのさや管)

抜くときに使う管のことです![]()

打設完了後、次は基礎の型枠を建て込んでいきます

型枠は、コンクリートの形状を一定の形状に固めて成型するものです。

建物の精度を高めるうえで最も重要なものになります ↓

↓

↑画像の奥、水色の板のようなものの敷き込みをしています

拡大してみましょう・・・↓

これは、「スタイロフォーム」といって断熱材になります。

その断熱材の上に、スラブ配筋を 一階の床つくりが始まりました。

一階の床つくりが始まりました。

スラブ配筋は、縦横の網目を2段に組んでいきます。

以上、本日はこれにて!

次回もお楽しみに

スロープ工事を行いました

皆さまこんにちは

2月16日(日)、今日は「寒天の日」です

食べたことないのですがー・・・、どんな味なのでしょう。。。

よく寒天ダイエットとか聞きますよね 最近太ってきたので、気になります(笑)

最近太ってきたので、気になります(笑)

ではでは、現場日記を更新いたしますっ

構造物を支え得る地層=支持層(根伐り底)まで掘り進め・・・

画像は、決まった深さまで掘れているかのチェックです ↓

↓

掘削工事のあと、砕石を敷き込み、基礎が沈まないよう十分に「填圧」を行います

地面を平らにしていきますよー

填圧が終わったら、お次は「捨てコンクリート」を打設します

厚さ50mmのコンクリートです。

「捨てコンクリート」の役割

「捨てコンクリート」の役割

水平面の基準を設ける

水平面の基準を設ける

鉄筋を組んだり、型枠を建てたりの作業をしやすくする

鉄筋を組んだり、型枠を建てたりの作業をしやすくする

(土のままでは墨を出すことも出来ないので)

そして打設後の、墨出し_

設計図を実寸で描き出すお仕事で、現場の物差しになり、とっても重要なのです

捨てコンでの親墨(通り芯)は、赤墨を使いますょ。

さて!前置きがかなり長くなってしまいましたが、、、 笑

笑

ここからは、タイトルにある「スロープ工事」の様子をご紹介いたします

まず、スロープ部分となる部分を掘り、砕石を敷いて填圧します。

次に鉄筋を組み、敷き込みます。

敷きこんだ鉄筋に、今度はコンクリートを打設して完了

・・・っと、今回はここまでになります

タイトルにある「スロープ工事」の内容より、前置きの方が長くなってしまいましたが・・・

次回もお楽しみにッ

工事スタートです!

皆さま、こんにちは!

世間では、「ノロウイルス」が大流行していますね![]()

![]()

手洗い・うがいできちんと予防していきましょうっ![]()

では、工事の状況をお伝えします![]()

![]()

![]()

まずは、防犯や安全、防塵、遮風、など工事期間中の工事現場と外部を

遮断するため設けられる、「仮囲い」がされていますね![]()

仮囲いの中を見てみましょ![]()

工事は、「根伐(ねぎり)」を行っていました![]()

建物がすっぽり入るくらいの穴を堀っていきますよ![]()

周囲には、「山留め」をします。 山留めは、掘削したことによって、

地盤が土圧や水圧に崩れないように支えるためのものです。

板に等間隔で「矢」のようなものが刺さっています![]()

これは、「フォームタイ」といいますよ![]()

![]() 拡大図はこちら

拡大図はこちら![]()

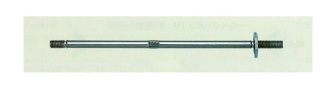

「フォームタイ」ともうひとつ、「セパレーター」を使い、しっかり補強します![]()

![]() 「セパレーター」はこちら

「セパレーター」はこちら![]()

また、一番最下部になるベース部分の鉄筋を『ハッカー』と呼ばれる工具で

鉄筋と鉄筋を『結束線』と呼ばれる針金のような物で文字通り、結束していきます![]()

以上!

今回はここまでになります![]()

次回もよろしくどうぞぉ![]()

![]()

・朝日建設のHPに戻る

・朝日建設のHPに戻る